艺术的精神性传递——“第十四届全国美术作品展览壁画作品展”述评

广州美术学院教授,中国美协壁画艺术委员会秘书长|齐喆

摘要:本文围绕“第十四届全国美术作品展览壁画作品展”,对中国当代壁画的发展现状进行剖析。首先,提出走进展厅的壁画如何展现壁画的建筑属性这一问题;其次,指出数字壁画首次进入全国美展,以及壁画创作从精致化、唯美化向在地化、朴素化转变的趋势;最后,强调了壁画创作者必须坚守壁画的艺术性,用艺术反映时代和生活,让壁画的表现不局限于描绘具体事件或场景,而是具有更广泛的精神性传递。

关键词:全国美术作品展览;壁画;精神性;新时代美术

中国壁画在新时期40多年的发展历程中,宛如一条不断奔涌的大河,有激流也有险滩,但整体来说不断拓宽,伴随着新支流的汇入,迎来新的浪潮和加速奔涌的动力。在近5届全国美展中,壁画一直作为独立展区展示成果,有效带动了中国当代壁画的快速发展,产生了一批优秀的壁画作品。2024年7月12日,“第十四届全国美术作品展览壁画作品展”在郑州美术馆(新馆)开幕,本届展览共收到1807件投稿作品,经过评选,191件作品入选,其中进京作品19件。综合考虑壁画作品尺幅巨大、参与人员较多、材料制作复杂、完成周期偏长等特点,这一数字能基本反映出5年来中国壁画艺术的整体面貌和格局。

一、走进展厅的壁画

走进展厅的壁画如何展现其建筑属性?这是观看本届展览之前涌上笔者心头的重要问题。本届全国美展壁画展要求作者给壁画作品设定专属的建筑空间,在展览中也专门设置了展示壁画环境空间的模块。由于壁画是依托特定的建筑墙面或基面,以特定主题而创作的大型艺术,这直接决定了其与建筑载体相互依存的特性。壁画创作应该直接参与到建筑空间的构成关系中,不仅要与物质性的建筑空间相契合,同时也要使精神空间的寓意得以延伸和凸显。一个确定的建筑空间是创作者创作壁画的限制和导向,这也是壁画区别于其他画种的重要特征之一。心中有一面伫立不倒的高壁,坚守“面壁而作”的原则是壁画创作者的出发点和中心点。“面壁”不止是简单地面对墙壁、依托墙壁,“壁”是公共性及其时空在壁画创作者心中的代表,无“壁”而作的壁画,如同泥路上的洼水,容易在往来车马间四溅干涸。

壁画的公共性不止于建筑空间,也不单纯体现在画作的内容是否取材于公共、面向公众,作为一个介入公共空间、进入社会社区的艺术实践,壁画在创作过程中,对甲方、施工方、主要受众等各方关系的处理才是其公共性的实际体现。参与式艺术、社会实践艺术这样的当代艺术趋势,将艺术看作梳理在地关系、社区关系的一种柔和而间接的手段,已然将处理各种关系作为公共艺术项目的核心之一。壁画天然带有这样的特征,本次展览中的一些优秀作品中也显露出这种趋势。壁画创作者并非一个人在工作室中便能把握作品的所有走向,而是需要走到墙壁所在的空间、社区中,与在地的人、事、物产生关联,调动在地要素真实地参与壁画的制作中,在地的符号、材料、工艺、工匠等都会因为壁画创作而整合起来。这样的壁画创作实践也就不再是艺术家“一个人”的事,而是在地的合作行动,也便从路径上赋予了壁画创作的在地性、公共性和社会性。

壁画的边界问题似乎是一个老生常谈的问题,每一届全国美展评审团面临的最大难点经常在于如何界定壁画的边界,如何在多样化的优秀作品中挑选出最具壁画本体语言的作品,特别是如何平衡已完成并上墙的作品与尚未实际上墙的壁画创作稿的关系。因为人们总是共同面对一个始终未能解决的课题,即走进展厅的壁画如何展现壁画的建筑属性。展览这一当下无法忽视的艺术参与方式,在某种程度上与壁画的性质存在矛盾之处。壁画作品在展览中是一个一体两面的存在,与其他艺术作品不同,走进美术馆对一些架上艺术来说是一个正向的路径,但对于壁画而言,从“壁”上走到美术馆中,似乎是“反向路径”。一方面,作品暂离了真正的源地;另一方面,展览集合出了一个公共人文的大观。从这个角度看,壁画展览要解决的核心问题是如何利用新技术,例如以沉浸式展出的形式凸显壁画的空间建筑属性,这在许多博物馆展陈与商业性展览中已有很好的尝试先例。可以预见,这个核心症结一旦解决,壁画展的优势将得到极大的发挥。

二、从都市到乡村,从传统向未来

本届展览相对于往届最大的差别有两点,一是根植于中国丰厚传统的壁画在科技迭代发展的时代有了局部性的突破进展,数字壁画首次进入全国美展的壁画展区;二是长期专注于都市文化和城市形象塑造的壁画在本届涌现出大量关注人与自然关系的主题,创作基地也开始从都市走向乡村,在手段和材料上展现出从精致化、唯美化向在地化、朴素化转变。这些变化性作品占比虽然不大,但所呈现的学术探索方向却非常值得关注。

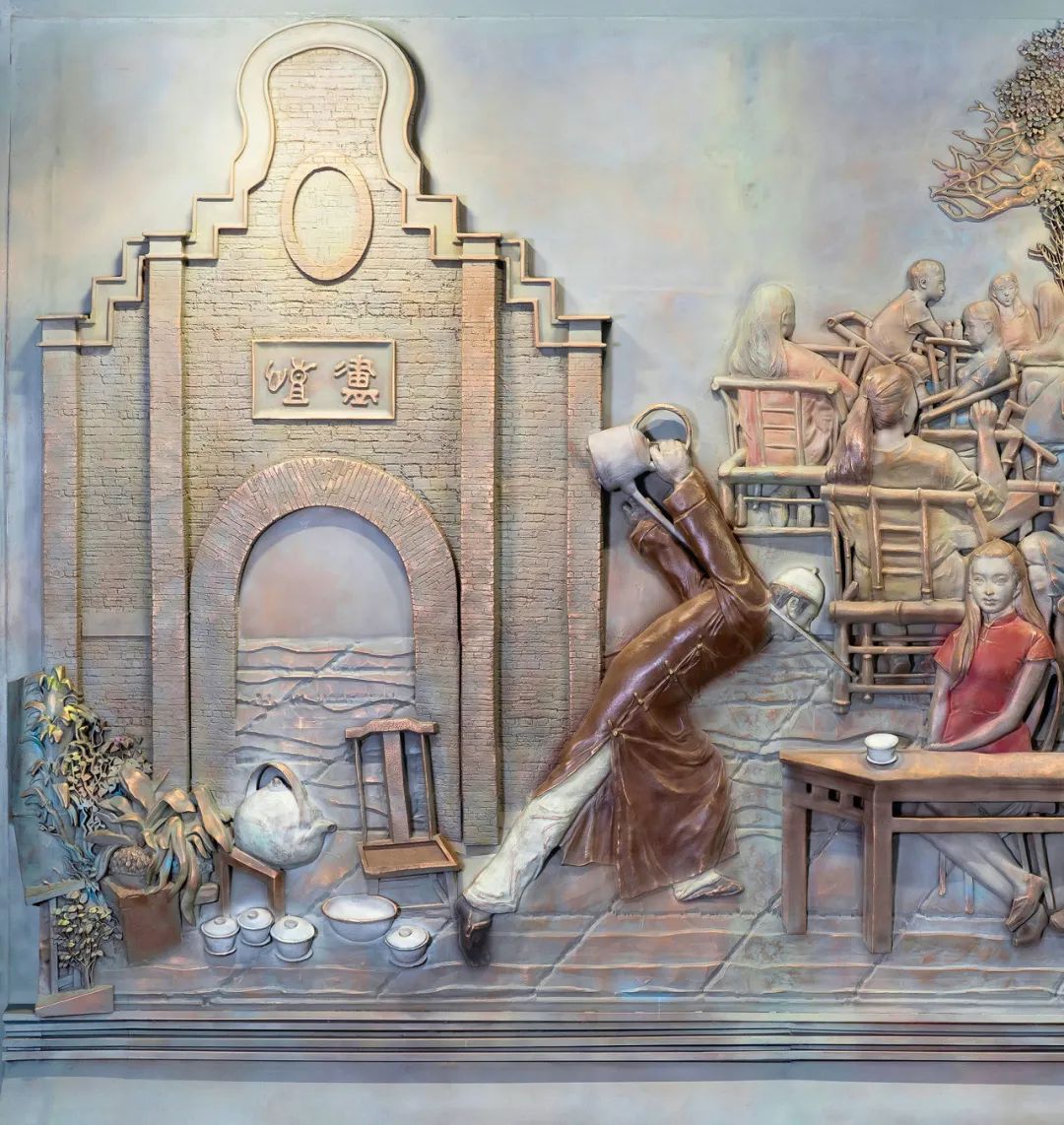

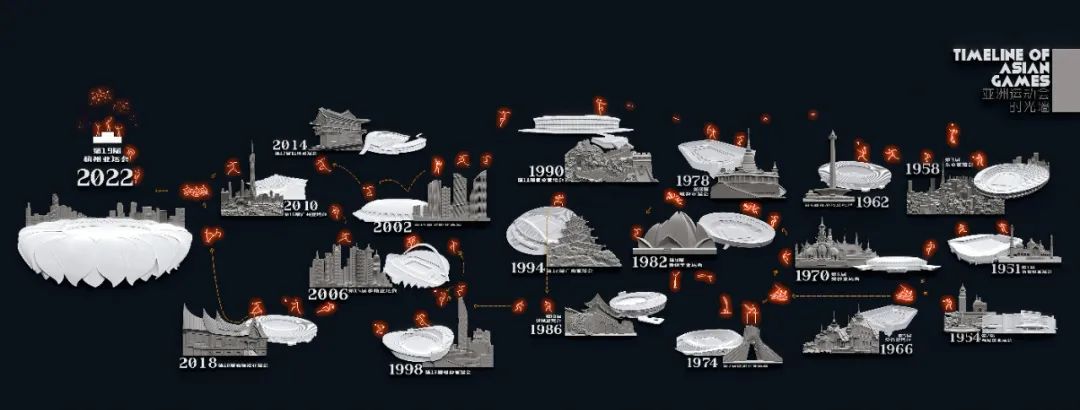

当代壁画创作在坚守底线的同时,也要因应时代发展,主动对壁画边界进行拓展。本届壁画展的征稿启事中,明确接受数字壁画投稿。在入选和进京作品中,也有一定数量的拓展边界的作品,显示了壁画界对“时代性”这一特性的敏锐度和包容性。所谓边界,从形式和内容来看是多种多样的,但从整体来看,这些作品在媒介、形式上的创新在很大程度上是来自作者对公共建筑空间这一壁画依托地的新认识。例如,《吉祥中国 蜻歌蝶舞》在内容、材质和工艺连接传统的基础上,介入纳米制热芯片、镍钛记忆金属、人体感应装置这些新媒介,创作出了可以在现场上演人来花开、人走花谢的互动壁画;《万户》通过钢铁材料和机械联动结构的结合,创作出可供观众操作的互动机械壁画;《亚运记忆:亚洲运动会时光墙——杭州亚运会博物大型浮雕与动画投影效果组合作品》通过壁面浮雕和互动投影的结合,让壁画动态展现亚运会的发展历程;《惊鸿游龙》则以金属塑造为基础,结合数字多媒体投影将铁马动静时空并置在壁画上。这类采用或结合新媒体手段创作的壁画作品,虽然大多还以物理空间作为基础,但创作手段和思路尝试探讨了数字虚拟场地作为一种新形态的公共空间,壁画又有何可为。

除了时间维度的突破,对壁画陈设空间的突破也是本届展览可喜的探索。中国当代壁画长期以城市为核心,很少关注占据中国绝大部分地理空间的乡村。中国社会发展正经历着巨大的变革,新一轮的城乡建设对更具文化内涵、视觉美感的公共艺术提出了更多样和更高级的要求。早期的乡村墙绘因为缺乏真正的融入而被学界和在地村民诟病。新一轮的乡村壁画创作者又开始了走向乡土的尝试,努力通过自己的壁画创作复兴乡村的历史文脉。作品《乡皴法》无疑成为本次展览中一件备受瞩目的作品。这是一件落成在四川省通江县壁州街道西郊村一社金家大院新农村的壁画作品。作品以传统山水图像为基底,以在地乡土材料为器用,试图为现代乡村空间建造一个文脉坐标,它提醒乡村并非单纯的农业生产之地,乡土曾经也是中华精神文化的发源地和最佳传承场所。这类真正与环境、社区产生关联的壁画,其价值更多地体现在与在地要素展开合作的过程中,这种过程如同一次残缺的田野工作,真正把壁画所在社区的深层艺术价值和精神挖掘了出来。如何呈现这些非物质内容,也是走向展览的壁画需要严肃思考的。渔樵耕读是乡村本貌,是人文原初,是和美乡村的传统精神。而在地的现代乡土材料的使用同样表达出,无论乡村处于何种时代,都可以建造出连接文脉、连接乡土的中国式现代化乡村风貌。

三、坚守艺术性,反映时代和生活

壁画艺术因受众面广大,肩负着引领公民审美、服务公民文化需要、助力区域公共文化发展的使命。所以有人说,壁画是有工具性的。很多壁画在创作之初便被赋予特定的题材或主题,而且要以相对直观的语言方式表达出来,便于普通受众理解,这也是由壁画的公益性特点所决定的。在笔者看来,从评审角度说,应采取多维度的评判标准,对作品主题思想的挖掘深度、空间建筑属性的落实、艺术语言的创新等方面都要加以综合考量。同时,评审还应特别注重判断壁画作品的时代性,尤其是在壁画艺术发展历程中的独特贡献和突破性价值。对于壁画作者来说,如何在限定的题材中挖掘主题的内涵,即使“戴着镣铐”也要翩翩起舞;如何在创作中兼顾甲方与受众的审美水平,努力做到“百姓喜欢,专家叫好”的雅俗共赏;如何关注新时代视觉语言新的传播与接受方式的变化,在前辈的基础上不断突破,打造新时代的壁画语言的新范式……这些都是从这一届展览中看到的仍有巨大挖掘空间的课题。

鲁迅在写给木刻青年李桦的信件中谈道:“木刻是一种作某用的工具,是不错的,但万不可忘记它是艺术。它之所以是工具,就因为它是艺术。斧是木匠的工具,但也要它锋利,如果不锋利,则斧形虽存,即非工具,但有人仍称之为斧,看作工具,那是因为他自己并非木匠,不知作木之故。”作为服务于大众的壁画作者,不应忘记壁画在工具性之外的艺术性价值。我们的前辈用杰出的壁画作品阐释了如何从具体题材上升到精神性的传递。如张仃的《哪吒闹海》、侯一民的《血肉长城》、袁运生的《泼水节——生命的赞歌》、唐小禾和程犁的《火中的凤凰》等,只有这些在主题性、艺术性、创新性都达到很高水平的经典壁画,才能真正优质地为大众服务。壁画家必须牢记,要用艺术去反映时代和生活,从而反作用于生活。

在本届壁画展览中,一些优秀作品用柔和且直观的方式表达各类主题,传递正直、关爱,具有道德与审美水准的文化价值。展品的主题包括新时期国家整体战略发展,如《向海图强,逐梦深蓝》对海洋经济与科技发展的关注,《新时代的伟大复兴》展示复兴之路上的各界英模,《世纪潮涌》描绘了邓小平南方谈话后中国深化改革开放的伟大成果,《蓝天盛会——首届珠海航展》关注国家航天航空事业,《光明叙事》对西部光伏产业的描绘,《中华百工》展示了百工匠作的主题,《创造之手》对大国智造的颂扬,《红色记忆》向共和国传统工业致敬;也有关注民族团结的题材,如《美丽新疆》通过对新疆人民生活的描绘,展示了新疆各民族像石榴籽一样紧密团结,《生命之歌》表达了塔吉克族的生活场景,《觉乃婚礼》聚焦甘南觉乃藏族,彰显独特的民族与地域特色,《彝步跨千年》展现彝族火把节的迷人风采;描绘传统文化的作品也很多,如《四库全书与南北七阁》对传统书籍刻本文化的关注,《行吟泽畔》对屈原伟大人格与艺术精神对后世的影响做出阐释,《风、雅—乐、颂》同样展示了荆楚文化的璀璨瑰丽,《啸傲林泉》则描绘了竹林七贤中嵇康所作古曲《风入松》的意境。值得注意的是,壁画对主题阐释有自身独特的表达系统,具有与欣赏一般架上绘画作品截然不同的动态综合视觉体验。创作者须要综合把握壁画的源地、材料、尺度、空间关系等要素,因地因时经营好时空位置,而好的时空位置自然会有好的视觉效果。因此,叙事性壁画不仅应着力于客观叙事和视觉装饰性,最终的解决思路还须回到“壁”前。

结 语

“第十四届全国美术作品展览壁画作品展”不仅是对近5年全国壁画艺术优秀成果的一次整体检阅,也在评审和展览过程中探讨了新时期新的学术方向,为今后的壁画创作发展打下了基础。关于壁画创作的边界、拓展和艺术性的思考,建立在对壁画精神性的正确认知之上。从精神性来讲,高堂粉壁也是一座丰碑,它自然不会对流行追逐,而是会给历史和时代留下注脚,历史和时代的尺度正是公众自身应去把握的公共内核,这种尺度也最终决定了这座丰碑的高度。(注释从略 详参纸媒)

Spiritual Transmission of Art:Commentary on the Exhibition of Murals of the 14th National Exhibition of Fine Arts

Qi Zhe, Professor of Guangzhou Academy of Fine Arts, and Secretary-General of Mural Art Committee, China Artists Association

Abstract: This article analyzes the current development of contemporary Chinese murals on the basis of the Exhibition of Murals of the 14th National Exhibition of Fine Arts. It explains the architectural attribute of the mural that visitors first see in the exhibition hall, and points out that digital murals are included in the National Exhibition of Fine Arts for the first time and that murals now witness a trend of transforming from delicate, aesthetic creation to localized, simple creation. It also emphasizes that mural creators must maintain the artistic attributes of murals and reflect the times and life with art, which means murals, instead of being limited to specific events or scenes, should pursue a broader spiritual transmission.

Keywords: the National Exhibition of Fine Arts; murals; spirituality; fine arts of the new era.

第十四届全国美术作品展览壁画作品选登

张娜《历史记忆》壁画 300cm×500cm

程安营 张国轩 孔祥楠 薛韶泽 张晓振

《四十得节,万物生长之三》壁画 333cm×333cm

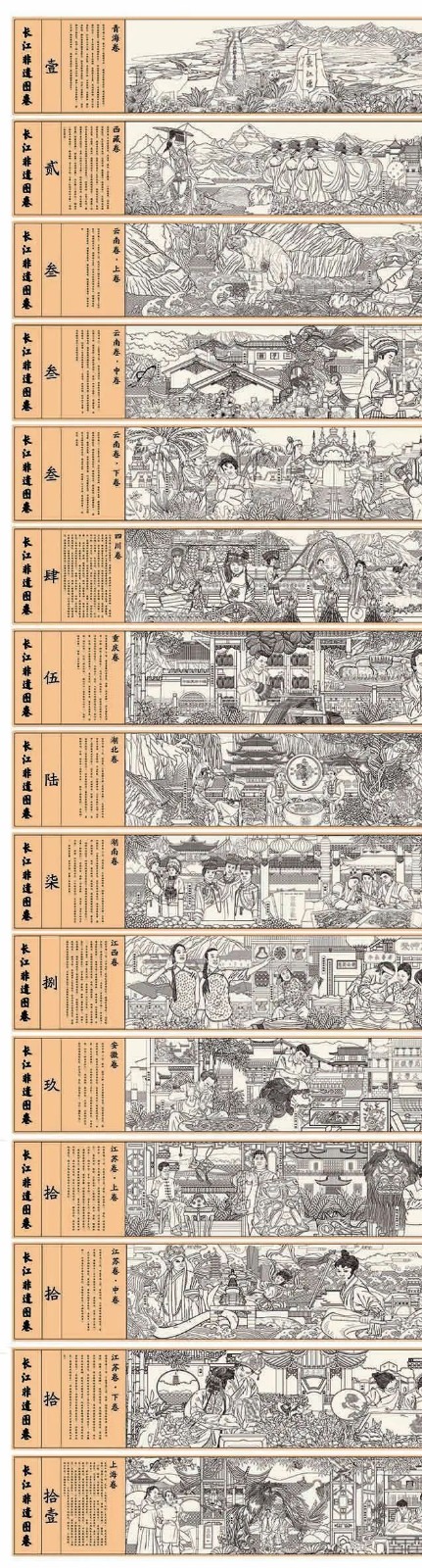

王斌《长江流域非遗图卷》壁画(局部) 185cm×350cm

张杰 李靖 丁为《天府巷——成都天府

国际机场候机大厅壁画》壁画

3800cm×10cm×250cm

陈佳思 杨越嶂 刘明熠 苏海蔚 李光豪

《亚运记忆:亚洲运动会时光墙——杭州亚运会

博物大型浮雕与动画投影效果组合作品》

局部壁画 407cm×1007cm

贾广健 武欣 于世琪 韩朋艺 潘卓寰 房士卜

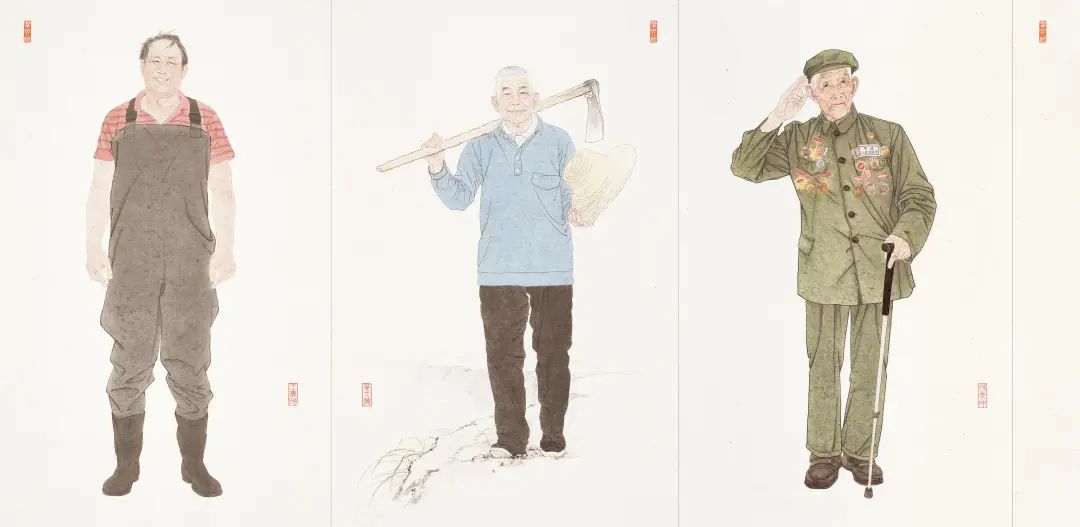

徐梓桐 彭照月 龚皓天《群英谱》

壁画 180cm×2540cm

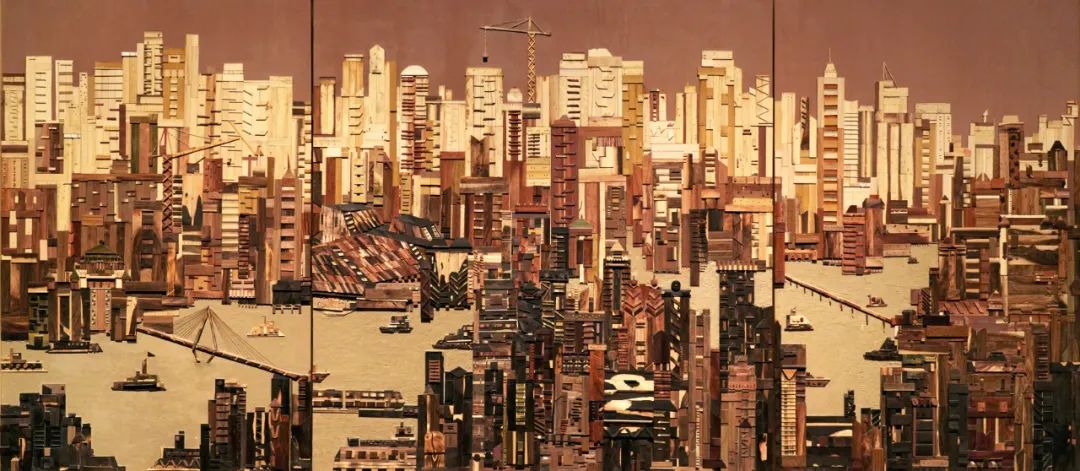

李海磊 熊海媚《西部之城》

壁画 150cm×350cm

苏坤《绿水青山》壁画 370cm×980cm