小寒是二十四节气中的第23个节气,冬季的第5个节气。《月令七十二候集解》中解释:“十二月节,月初寒尚小,故云,月半则大矣。”此时,河湖冰封、土壤冻结,北风呼啸、冷彻肌骨,正可谓真正的“数九寒天”。

面对小寒时节的刺骨严寒,古人是如何度过的呢?他们凭借智慧与雅致,创造了一些能够抵御寒冷、增添乐趣的习俗活动和生活方式。这些充满生活气息的场景,被艺术家们细腻地捕捉并体现在画作之上。然而,由于历经时间的洗礼,加之受限于当时的材料与工艺,这些画作的纸绢呈现出温暖而沉稳的麦棕色,这种颜色不仅透露出古典韵味,更蕴含沉静之美。让我们通过这些画作,一起来感受古人独特的过冬方式。

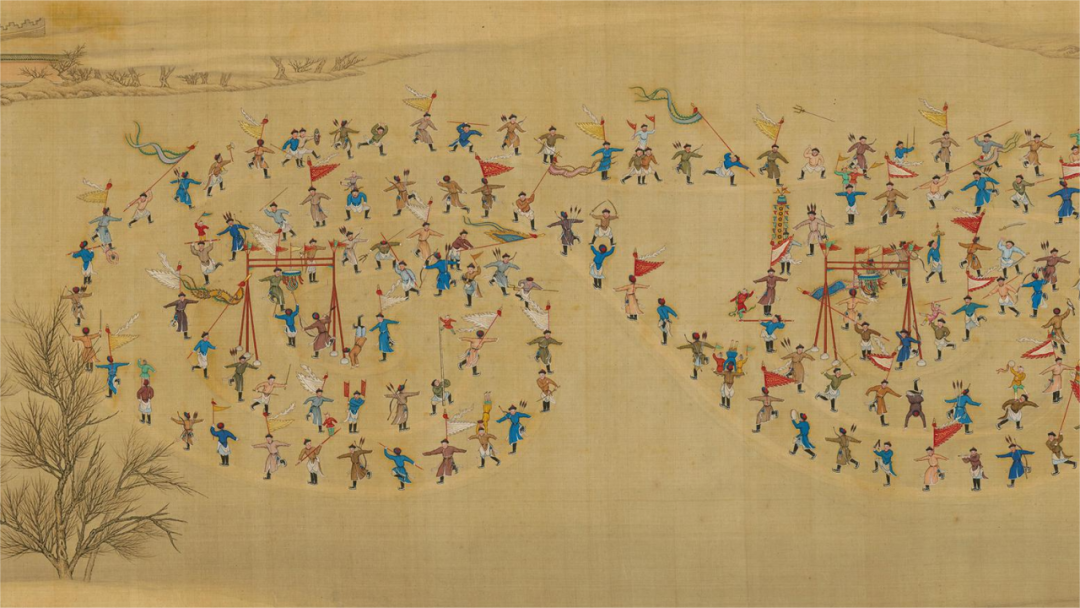

小寒之际,冰嬉无疑是最引人注目的习俗活动。早在宋代,冰嬉就有了明确的文字记载;到了元明时期,它开始逐渐形成规模;而至清代,它更是被誉为“国俗”,可见其地位之高。起初,冰嬉本被视为一种军事技能,是八旗子弟的“必修课”,后来,它逐渐发展成举国皆知的冰上庆典。随着时间的推移和不断的传承,无论是皇家贵族还是民间百姓,都对在冰面上嬉戏娱乐情有独钟。

《冰嬉图》(局部)张为邦 姚文瀚(清)故宫博物院

《冰戏图》金廷标(清)故宫博物院

而在南方,探梅则成为了小寒时节的一大雅事。梅花傲雪凌霜,独自盛开在枝头,人们会结伴前往公园、庭院等地,细细品味梅花的美丽与坚韧,感受那份“梅花香自苦寒来”的诗意与哲理。

《探梅图》冷枚(清)旅顺博物馆

常言:“小寒胜大寒,常见不稀罕”。可见虽名为小寒,但小寒时节的气温通常要低于大寒节气。除了这些户外活动,人们更喜欢待在室内避寒取暖。在没有电的古代,人们尤为关注小寒大寒期间的天气变化,并凭借智慧与创造力,采取各种保暖措施。他们或利用火源做熏笼、火炉、手炉等来提升温度;或改造住宅环境,做保温窗格、温室等来抵御严寒,这些举措无不彰显了古人的生活智慧与创新精神。

《斜倚薰笼图》(局部)陈洪绶(明)上海博物馆

此外,小寒也预示着新年即将来临。这时,家家户户开始忙碌起来,有的大扫除、缀庭园、筹年货,为迎接新年做准备;有的煮茶品茗、围炉博古,尽享冬日闲情之乐。小寒的寒意虽浓,却丝毫挡不住人们心中那份对新春佳节的期盼和喜悦。

《十二月月令图》佚名(清)台北故宫博物院

月初逢小寒,天寒人不寒。回望古人小寒的雅致生活,你是否也渴望约上三两知己,斟一盏酒,持两瓯茶,围炉夜话,忘却尘嚣,一起在静谧祥和的冬日景致中,听风吟看雪落,候盼新岁春来呢?

图文来源:公共教育部

文案撰写:张锦玥

海报设计:孙艳秋